Ogni anno in Italia circa 120 donne sono uccise dalla violenza maschile. Il rischio maggiore sono mariti e fidanzati. Seguiti da padri, amici, vicini di casa, colleghi di lavoro. Secondo i dati Istat, circa 700mila donne italiane subiscono violenze e maltrattamenti dai partner. Nel 62,4% dei casi i figli assistono agli episodi di violenza. Secondo il Consiglio d’Europa, il 20-25% delle donne (media europea) subisce violenze fisiche (nell’ordine: essere spinta, strattonata; avere un braccio stortato o tirati i capelli; ricevere schiaffi, pugni, calci o la minaccia di riceverli) o sessuali (molestie, imposizione di rapporti non desiderati, tentativi di stupro, stupro). Le ricerche compiute negli ultimi dieci anni dimostrano che la violenza contro le donne, soprattutto quella domestica, è endemica: nei Paesi industrializzati come in quelli in via di sviluppo, e in modo trasversale rispetto alle classi sociali o alla cultura. Si tratta di una delle violazioni alla sicurezza e alla dignità della persona più continuative e sottovalutate. Il film di Anders Nilsson (2006) lo mostra assai bene.

Con queste premesse, e sulle note di No woman no cry di Bob Marley, si è aperta, il 21 marzo scorso, la seconda giornata della «Brain Awareness Week 2013» dedicata a «La realtà virtuale nel mondo reale», nello specifico quello delle violenze di genere. Nato da un’idea di Salvatore M. Aglioti, direttore del Laboratorio di neuroscienze sociali e cognitive (https://agliotilab.org), il convegno è un appuntamento annuale che ha lo scopo di diffondere i risultati delle ricerche svolte presso l’Irccs Santa Lucia e la facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza. Più in generale, di sensibilizzare gli studenti e l’opinione pubblica sull’importanza dello studio delle neuroscienze. E quando l’università è aperta, multidisciplinare, in dialogo con il mondo reale e la ricerca internazionale, capace di tenere insieme l’alto profilo scientifico, i laboratori tenuti da giovani, il cinema e un pranzo multietnico, l’aula magna non può che essere piena.

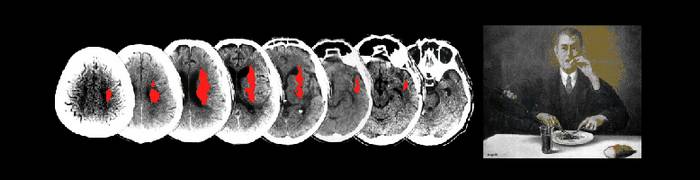

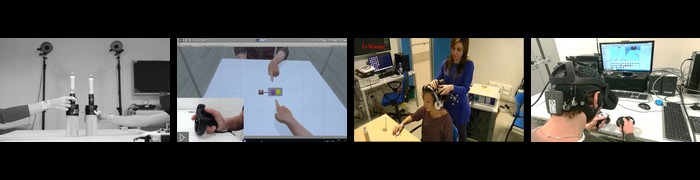

Il contributo di Mavi Sanchez-Vives del l’Università di Barcellona s’intitola «La Realtà Virtuale Immersiva per superare la violenza di genere». Per Rvi s’intende un ambiente virtuale costruito intorno a un individuo per fargli vivere come “veri” e coinvolgenti (utilizzando tutti i suoi sensi grazie ad alcune periferiche come un casco, un visore, dei guanti) gli effetti percepiti di situazioni simulate ad hoc. Su queste basi, Sanchez ha preso un gruppo di uomini condannati per maltrattamento e violenza domestica e, con un sofisticato gioco di avatar, li ha “messi nei panni” di donne vittime di violenza. Li ha fatti sentire come si sentono le loro mogli o fidanzate quando loro stessi le maltrattano. Con l’esperienza immersiva, questi uomini vedono e sentono il proprio corpo come quello di una donna. L’esperimento, in parte ancora secretato, è stato condotto su un doppio campione di uomini (maltrattanti e non maltrattanti) che un avatar “specializzato” in violenza domestica aggredisce verbalmente e minaccia fisicamente. È come quando il marito torna a casa e, non trovando la cena pronta, dà in escandescenze. Come quando la fidanzata dice che forse ha trovato un lavoro, e il fidanzato la picchia perché lei deve stare a casa, non andare a lavorare facendosi guardare da tutti e magari guadagnando più di lui. È come se, insomma, il marito provasse a essere sua moglie, il fidanzato la sua fidanzata.

I maltrattanti immersi nella realtà virtuale mostrano risposte fisiologiche di grave stress molto superiori a quelle del campione di controllo: sudano, sono tachicardici, hanno paura, indietreggiano. Intervistati, raccontano di essersi sentiti molto in pericolo. Forse perché molti di loro rivivono ciò che conoscono già, non solo perché lo fanno, ma perché da bambini lo hanno subito, e vittimizzare può essere il modo per neutralizzare l’esperienza precoce di vittimizzazione. Forse perché è l’unico linguaggio a loro noto, addirittura vissuto come un linguaggio distorto, ma pur sempre d’amore (spesso anche dalle stesse donne maltrattate). Lo racconta la regista basca Iciair Bollain nel film Ti do i miei occhi, l’opera lucidissima sulla violenza domestica che mostro ai miei studenti dopo avergli fatto leggere Male perpetrators of violence against women, un saggio in cui lo psicoanalista e “infant researcher” Peter Fonagy ipotizza per questi uomini un sistema di attaccamento disorganizzato nell’infanzia, frequenti storie di abuso e similarità con la personalità borderline.

Controllando con la violenza le loro partner e trionfando sul terrore che inducono, questi uomini, suggerisce Fonagy, si illudono di controllare stati intollerabili del proprio sé (vedi Attaccamento e funzione riflessiva, di P. Fonagy e M. Target, Cortina Editore). Spesso credendo di amare. Il campione sperimentale dei violenti che si sono sottoposti (volontariamente) all’esperimento di Mavi Sanchez è di soli 13 uomini: un’avanguardia sperimentale che potrebbe aiutarci a capire se un approccio come quello immersivo (magari affiancato da sedute di psicoterapia in grado di promuovere la mentalizzazione, aggiungo io) potrebbe davvero avere risvolti curativi. Per capirlo, è avviata una collaborazione tra il laboratorio guidato da Sanchez e il dipartimento di Giustizia del Governo spagnolo. La giustizia spagnola, ci racconta la scienziata di Barcellona, richiede infatti, per chi compie violenze domestiche, un intervento riabilitativo di almeno due anni. Sempre alla Sapienza, il 27 marzo si è tenuto un altro convegno «Oltre la violenza, le persone», organizzato dall’Osservatorio interuniversitario di genere, parità e pari opportunità. Ospite d’onore Serena Dandini, che ha presentato un progetto teatrale che sta girando l’Italia per dar voce alle donne vittime di violenza omicida: Ferite a morte. E così ritorniamo ai numeri macabri da cui siamo partiti, alle 120 donne uccise ogni anno in Italia dalla violenza maschile.

La lecture di Mavi Sanchez è stata seguita da tante studentesse e da tanti studenti. Le guardavo e li guardavo mentre la ascoltavano, e pensavo alla buona università che, mentre insegnava come funziona il cervello, insegnava anche a non confondere mai, nemmeno per un istante, l’amore con la prevaricazione e la violenza di genere. Era la «Brain Awareness Week», la settimana della conoscenza e della consapevolezza del cervello.